正如美国著名管理学家戴维·奥利所指出的那样:全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。

企业全面预算体系应发挥四个主要的价值功能:承接战略、融合业务、指导经营、优化管理。

财政部会计司在解读《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》一文中提到,全面预算是指企业对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。从财政部的解读可以看到,全面预算直接体现为财务现金流表中的经营性收支预算、投资性收支预算和融资性收支预算。

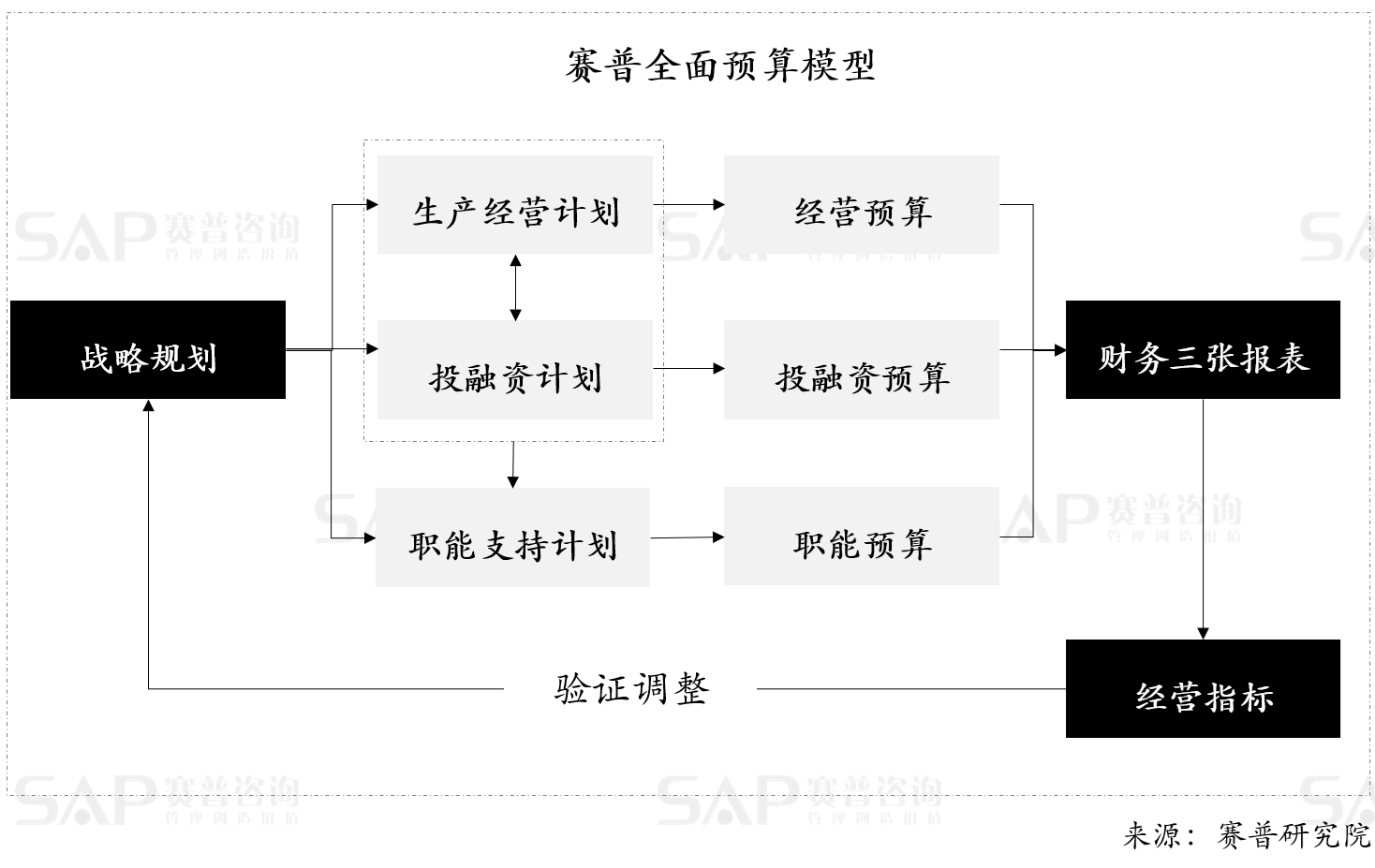

时至今日,全面预算已演变为以财务三张报表为核心,以生产计划为支撑的企业战略经营活动的推演体系。

一、全面预算管理面临的主要问题

一是认为资金计划就是全面预算。 资金计划中的收支预算仅仅只是全面预算当中的一部分内容,全面预算还包括利润预算、资产负债预算,以及支撑上述内容的全面生产经营活动的排布。因此全面预算的内涵要远远大于资金计划。

二是全面预算与生产经营活动脱节。 部分观点认为全面预算就是财务管理体系,在编制全面预算时,各业务条线独立编制各自范围内的预算,交由财务统一汇总,彼此之间未对生产经营活动进行全面的交圈铺排和推演,导致全面预算与实际的生产经营活动脱节,成为上下博弈的产物,而非基于生产经营活动推演的最优解。

三是全面预算重于“编”、弱于“行”、疏于“优”。 部分企业全面预算的功能更多体现为“完成预算的编制和提报”和“按照预算进行收支管控”等内容,未发挥全面预算指导经营、优化管理的价值功能。执行过程中预算一套、考核一套,各不相关,全面预算成为发动机很强大但没有轮子的跛脚汽车,既无法有效指导经营活动的展开,也无法倒逼企业内部管理的优化。

二、如何最大化发挥全面预算的价值?

1.全面预算要承接战略

“三分战略、七分执行”,国家通过编制年度“国民经济和社会发展计划”来保障五年战略规划目标的实现,同理,企业的全面预算体系也是企业战略规划目标实现的主要保障体系。

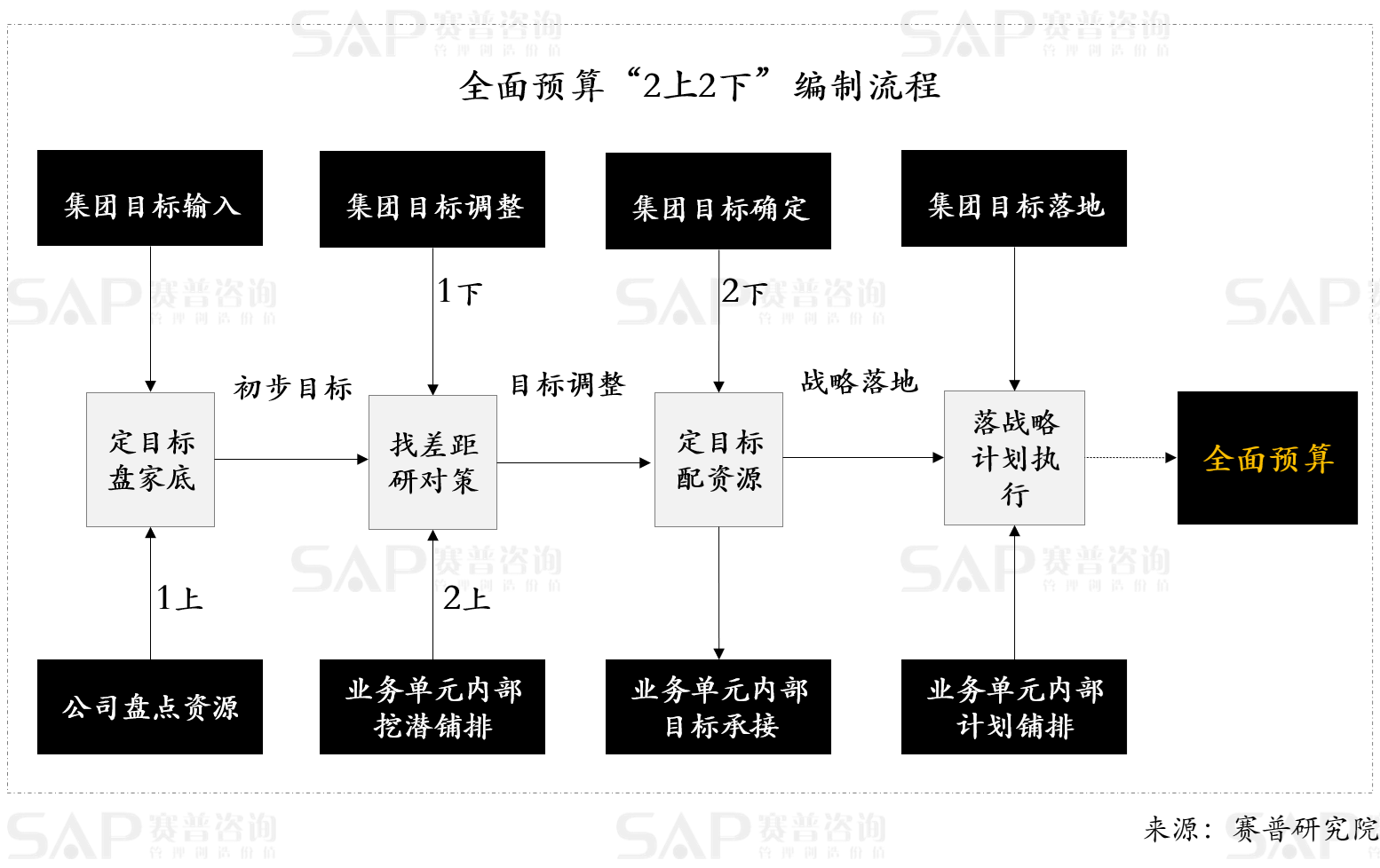

很多企业在编制全面预算时,会面临预算目标制定困难、预算与战略脱节的问题。全面预算编制时要严格遵循“2上2下”的编制流程,确保预算目标在承接战略的同时,又能与企业当前的资源禀赋相匹配。

“1上”:全面预算编制的领导机构,首先应基于战略分解的思路,初步拟定能支撑战略目标实现的年度预算目标并下达,作为各业务单元进行预算编制的方向,各业务单元基于自身合理性生产经营活动排布,形成初步预算方案,并进行上报。

“1下”:如果各业务单元提报的初步预算方案与战略目标预算存在较大差异,全面预算领导机构需分析预算目标实现的可行性,若实现难度较大,需对年度预算目标进行调整,调整时需结合五年战略目标实现的可行性,进行至少未来三年的预算目标推演,确保本年预算目标调整后,后续三年预算目标依然有支撑战略目标实现的可行性。

“2上”:各业务单元根据调整后的战略目标进行内部挖潜铺排,形成调整版预算方案并进行二次上报。

“2下”:全面预算领导机构对调整版预算方案进行战略可行性分析,必要时进行部分调整,形成最终版全面预算方案并下发执行,各业务单元根据最终版预算方案进行内部分解。

预算执行过程中应保持刚性,若预算调整,需同步进行未来三年的预算推演(包括未来三年的盈利规划等),严格确保预算方案能有效承接战略目标。

2.全面预算要充分融合业务

全面预算要真正能打通战略、业务、经营三者的关系,本质要求是全面预算要充分融合业务,以企业的生产经营计划为底层支撑。

全面预算不是业务预算的简单叠加,如果简单叠加,全面预算形成伊始大概率就会与实际业务脱节。

例如某企业在编制全面预算时,首先销售部门基于项目开发节奏排布了增量货值的去化计划,然后财务部门基于项目开发节奏和销售去化计划,排布了利润结转计划。后续成本部门和工程部门沟通时,基于以收定支的原则,又对项目的开发节奏进行了调整,但是项目开发节奏的调整未及时反馈到销售端和财务端,导致回款和利润结转计划与业务实际情况产生偏差。

编制全面预算时,首先要构建全面预算编制的专业协同逻辑关系图,按照逻辑顺序和模板要求,逐级进行全面预算的内容编制,任何一个业务环节的数据变化,均要及时反馈到具有勾稽关系的上下游环节,真正做到“牵一发而动全身”。

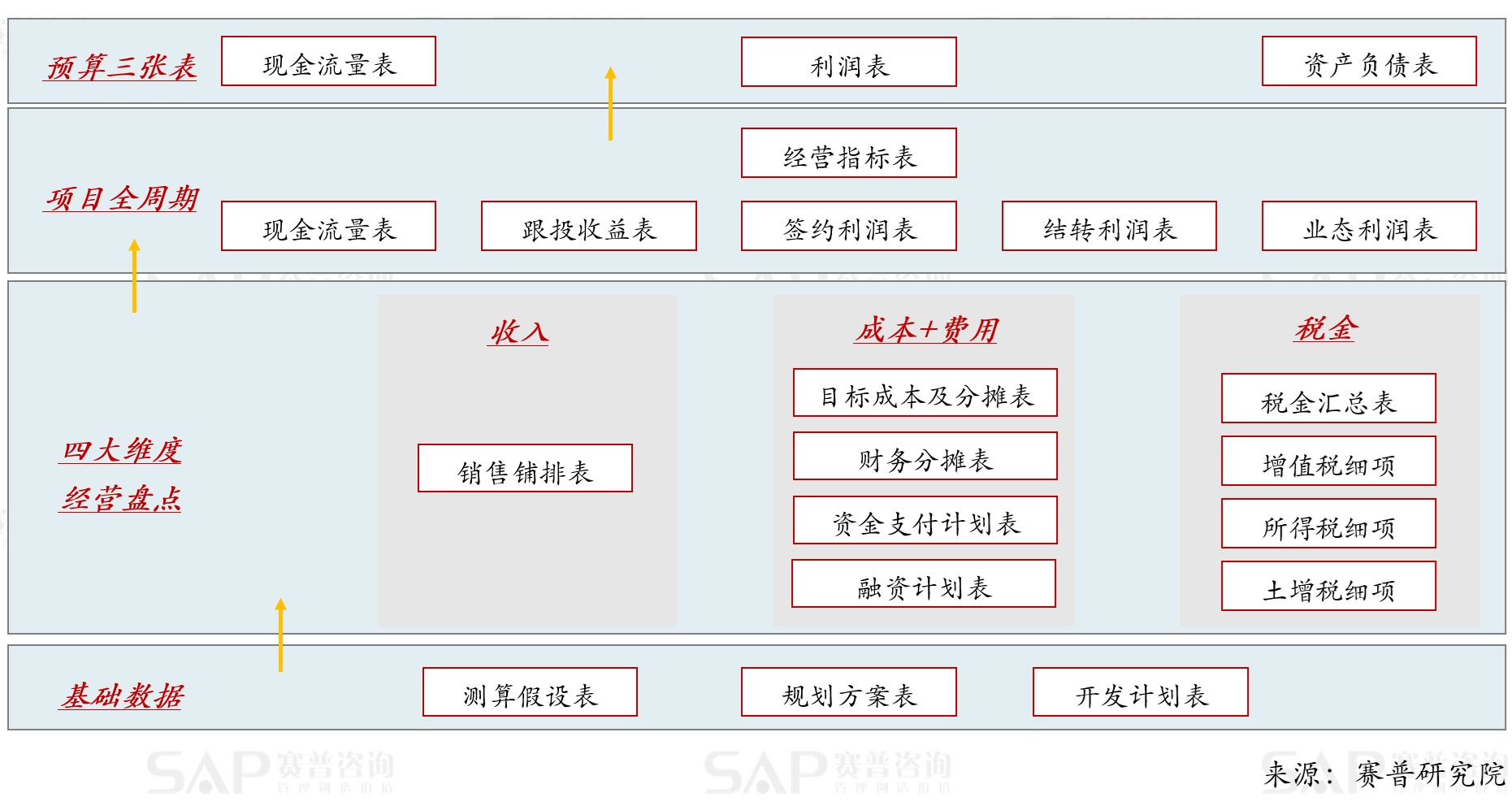

企业全面预算与业务融合的示意图如下:

以结转利润预算为例,项目团队应根据项目全周期计划,排布全年项目开发计划表,并与销售、工程、采购和成本等部门分别进行交圈沟通,确保开发计划能有效满足营销需求、匹配工程进度实现能力、与项目采购计划互相咬合且有充足的资金支持,销售部门根据开发计划排定营销去化计划,财务与营销部门共同排布回款计划,财务基于销售回款计划和开发计划,结合盈利规划的整体思路,编制年度结转利润预算。

现金流预算和利润预算,均可以基于上述思路,构建预算指标与业务体系的勾稽关系。

在预算编制过程中,资产负债预算往往是一个难点,也是重点。资产负债预算同样也可以基于业务预算和现金流/利润预算进行推导,建立勾稽关系。如:

资产负债表中的货币资金=全面预算现金流表的期末现金等价物余额;

存货=(土地成本+前期工程费+建安工程费+公共配套设施费+基础设施费+开发间接费+不可预见费+外部融资利息+股东借款利息+其他外部融资利息)累计支出值-累计结转的主营业务成本。

企业资产负债表部分科目的勾稽关系如下示例:

建立现金流、利润和资产负债预算与业务预算的勾稽关系,要注意计算口径的差异和统一,如对于“三费”(管理费用、销售费用和财务费用)的管理,现金流口径中,“三费”均按照收付实现制进行统计,在利润口径中,“三费”统计均为权责发生制,另外,为了避免年度亏损,部分企业计提的“三费”计入资产负债表科目,不在利润表体现,因此在建立预算指标之间的勾稽关系时,需注意计算口径的差异。

通过上述业务逻辑和协同关系的梳理,并加强对全面预算编制过程和准确性的管理,可促进多业务端口的彼此融合。

3.全面预算要有效指导经营

很多企业预算一套、考核一套,彼此各不相关,根本原因就在于预算编制时既没有承接战略也没有融合业务。预算编制时承接战略、融合业务,预算形成后便可直接作为绩效考核的输入,作为考核指标和考核目标值的直接来源。

比如,全面预算要实现10个亿的盈利,业务端要求市场部门签订100亿的销售合同,生产部门实现平均每月10吨的产能,采购部门平均每月要完成15吨的原材料采购,上述四项指标在预算中环环相扣,可直接作为对应部门的考核指标。

另外,全面预算的落地执行也需要绩效管理体系作为抓手,因此也必须将全面预算融入到绩效管理体系。

全面预算下发执行后,不能仅作为考核目标进行红线管理,也要切实发挥对企业生产经营活动的指导作用,其中的核心是要建立业务策略变化对预算目标影响的敏感性关系。

首先,全面预算要进行层层分解,从时间周期上分解为季度预算和月度计算,从管理责任上分解到每一个最底层业务单元中的投资中心、利润中心、成本中心、费用中心和收入中心。全面预算的各责任中心按照分解后的预算全面、协同开展生产经营活动。

其次,当任何一个责任中心的预算执行偏差时,要按照预算编制时的彼此配合关系,及时将业务偏差反馈到下游的责任中心,直至体现为预算指标实现的偏差。当预算指标实现可能存在偏差时,全面预算领导机构要组织各业务端口,基于时点的市场环境重新进行生产经营计划的全面推演,及时调整经营策略,确保预算目标的实现。

此外,当动态测算指标与预算目标偏差过大时,要综合考虑是否进行预算调整,在保证全面预算引领性的同时,确保预算与生产经营活动的契合度,不能仅为了预算目标的必须性,而导致预算与经营的脱节。

4.全面预算要倒逼管理优化

之所以说全面预算能把组织的所有关键问题融合于一体,原因就在于要发挥全面预算承接战略、融合业务、指导经营的功能,企业的战略、管控、流程和绩效体系等组织的关键功能体系就要进行适配优化和持续迭代。

企业要有明确的五年或三年战略规划,并在每年进行战略解码和战略回顾,避免预算失去方向;

企业的组织管控体系要做到层级定位清晰、职责权限明确,结合市场和业务变化及时进行组织优化调整,确保各业务端口在预算体系中的定位职责清晰;

企业的流程运作体系要逻辑清晰、协同高效,比如财务科目与成本科目要统一、各业务端口的指标口径要统一、各业务活动的交圈机制(交圈会议、权责交圈手册等)要健全等;

企业的绩效管理体系要成为强有力的抓手,不能另起炉灶、不搞大锅饭,预算主责部门(财务)和考核主责部门(运营)要交圈,考核指标选取要切中预算达成的关键点等。

三、全面预算落地推行的保障机制

1.建立以财务为核心,多业务联动的组织机制

财务部门作为全面预算的核心部门,应组织建立企业的全面预算体系,联动业务部门,进行战略目标分解,开展全面预算的编制,进行全面预算的预警、控制和偏差分析。

多业务之间应充分融合,夯实本条线的业务预算,做好预算的过程控制和预算偏差的联动分析,并进行自我挖潜,采取必要措施,确保预算目标达成。

2.建立协同、高效的全面预算流程体系

构建至少“2上2下”的全面预算流程体系,明确详细的全面预算编制工作步骤和时间要求,确保预算编制工作能够准确高效地完成。

预算编制完成后,建立预算分解体系,将预算分解到季度和月度,分解到每一个业务中心,确保预算有效落地。

3.建立全面预算的“一图三表”

“一图”是指全面预算体系中各专业条线的逻辑勾稽图。

不同行业的业务流程和财务规则存在差异,应按照企业的业务价值链特点,构建全面预算体系中各专业条线的逻辑勾稽图,建立底层架构。

“三表”是指依据底层架构,编制全面预算体系所需的三张系列表。

第一张系列表是作为直接结果体现的财务预算表,央国企可以直接以国资委下发的全面预算套表为模板进行应用,民企可结合自身管理需要,按照会计准则的要求,建立适配的财务预算表模板,并搭建彼此间的勾稽关系。

第二张系列表是作为财务预算表支撑的生产经营计划表,包括生产计划表、销售计划表、成本支出表等,并构建生产经营计划表与财务预算表之间的逻辑勾稽关系。

第三张系列表是经营指标表,通过财务预算表和生产经营计划表,直接抓取或自动计算生成企业经营指标表,如企业成长性指标表、企业盈利性指标表、企业安全性指标表等,经营指标表既可以作为绩效考核指标库,也可以作为企业BI看板指标库等进行考核和管理。

4.建立考核和分析机制

全面预算的编制和推行要纳入各层级的组织绩效考核,确保预算目标与考核目标、管理目标的一致,做到层层分解、层层考核。

构建基于全面预算体系的财务分析和经营分析机制,实时监控全面预算的达成情况,识别预算实现偏差度,分析原因,制定预算纠偏举措并监督落地,确保预算的有效执行。

四大保障机制中,全面预算流程体系和全面预算的“一图三表”,是全面预算的独有机制,需要进行针对性建设,组织机制、考核和分析机制非全面预算的独有机制,仅需在其中融入全面预算的相关内容和要求即可。

四、结语

全面预算是企业加强内部控制、实现发展战略的重要工具和手段,同时也是企业内部控制的对象。全面预算不是顶层设计,也不是基层架构,而是打通战略、业务和经营,并贯穿始终的管理体系和管理对象。正确认识全面预算、建立有效的全面预算体系、切实推行和用好全面预算,既是企业规范化、高效化管理的必然选择,也是企业在追求高质量发展道路上面临的新的管理课题。